《何以为家》今年4月29号开始在国内上映后,好评如潮,在豆瓣上获得9.0的高分,且被列为百度百科五月十大热词之一,引发了又一轮原生家庭重要性以及父母对子女家庭教育的大讨论,同样这也是一台“眼泪收割机”。这部催人泪下的电影多少有点希腊悲剧所追求的卡塔西斯效应。它不仅让观众获得怜悯与恐惧的体验,使观众由此宣泄情感、陶冶情操,而且还一边“收割眼泪”,一边释放正能量。

影片跟随十二岁小男孩儿赞恩的视角,讲述了黎巴嫩社会底层人民生活的困顿挣扎。因为家庭贫穷,赞恩和他的兄弟姐妹们无法上学接受教育,他们帮助父母一起扛起生活的重负,终日奔波,在街上兜售果汁,帮杂货铺老板打工,甚至游走在法律的边缘,偷偷售卖违禁药品给监狱里的服刑人员以牟利。暴力、犯罪、欺凌、谎言都是赞恩生活里司空见惯的组成部分。《迦百农》是圣经中的地名,据称是耶稣开始传道、展示神迹的地方,同时在阿拉伯语里的意思是无序和混乱,而这也是对赞恩以及黎巴嫩贫民窟中百姓的生存状态的准确描述。

《何以为家》中,赞恩帮助埃塞俄比亚的无证劳工、单身母亲拉希尔照顾她的非婚生子

在混乱压抑的童年生活里,赞恩和十一岁的妹妹萨哈相处的片段是影片难得的亮色。正因如此,当萨哈被强行嫁给(卖给)杂货铺老板时,赞恩发疯般地愤怒阻拦,和父母扭打在一起,阻拦无效后独自离家出走,被来自埃塞俄比亚的无证劳工拉希尔收留,帮助她照顾非婚生子,一个“连西红柿酱都比不上的” 、“没有生产日期和许可证”的婴儿约纳斯。不幸的是,拉希尔的非法身份被警方发现,关押后准备遣返。赞恩走投无路,回家后又发现妹妹已经因为孕期大出血去世了。赞恩在极度愤怒和伤心之下,刺伤了杂货铺老板,也因此锒铛入狱, 被判监禁六年。

观看更多影视app:http://www.y866.cn/android/323462.html

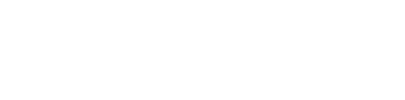

影片的最后一段,赞恩与前来探视的母亲断绝关系,并且请律师(由电影导演扮演)把父母告上法庭,宣称他们是不合格的父母,最大的罪过就是把他生了下来:“我希望大人听我说,我希望,无力抚养孩子的人,别再生了。我只记得暴力、侮辱或殴打。”这出人意料的法庭对峙不仅令赞恩的父母大为震惊,并且似乎也与影片前半部采用非职业演员和手持摄影所强调的纪实主义逻辑相背离,毕竟,现实生活中的黎巴嫩法律并不允许未成年的孩子起诉监护人。在影片之前的部分,我们看到的是由于黎巴嫩深陷战乱和宗教冲突之中,社会的分化使得底层民众只能在法律边缘的灰色地带挣扎求存,国家机器和司法制度所能带给他们的往往只是更为强大的规训力量和个人无法抗拒的暴力,比如没有合法身份的拉希尔被迫和孩子分离、被遣返的命运。赞恩作为深陷在此种系统性暴力网络中的一环,在混乱的底层社会用一切合法与不合法的方式艰难求存:撒谎、小偷小摸、售卖毒品替代物——曲马多饮料,甚至迫于无奈对更幼小的孩童施暴,抢夺生活日用品,直到最后走投无路将拉希尔的孩子卖给国际人贩子的中介(这又何尝不和赞恩父母的行为类似?),又怎么会突然一反常态,接受并信任中产阶级的所谓法制观念,以诉讼的方式来解决问题,维护等级森严的现代文明社会的既定秩序?

而这桩儿子控诉父母的离奇案件所隐含的更为令人不安的逻辑是:“底层不配生娃”。这样的逻辑把社会不公和日常生活里无处不在的混乱和暴力怪罪到穷人毫无节制的生育头上,把复杂的社会问题全部推给私人家庭和弱势群体。这与自撒切尔、里根时期开始的指责未婚妈妈、少数族裔滥用社会福利,直至近年来的欧洲右翼保守势力指责难民不负责任地生育,造成贫穷代际传递社会混乱的新自由主义逻辑如出一辙。难怪影片在国内上映时,引发的热议也可基本总结为父母也需要上岗证,“并不是每一个能生下孩子的人都有资格成为父母”。有影评人更是指出,“难民也不能成为’生而不养’的借口。另一则评论则引用诺奖得主、白俄罗斯女记者阿列克谢耶维奇采用儿童视角的卫国战争幸存者的口述实录《我还是想你,妈妈》中的话:“无论如何,我们不能让孩子流下眼泪。”回避对结构性问题的深入分析和讨论,此种煽情评论将养育职责全都推给核心家庭,勒令母亲在战乱中必须扮演不惜一切代价(包括自身的安全与尊严)保护孩子的自我牺牲角色。这难道不是另一种意义上的性别暴力?

《何以为家》中,生活在底层贫民窟的赞恩和父母、姐妹

“底层不配生娃”的逻辑透露出的是强大的新自由主义话语对社会生活的全面占领:一方面,基本的公共服务及社会保障都被私有化,社会问题常被归罪于个人或者核心家庭 (尤其是母亲)的失责。而因为社会资源严重不足的底层民众往往不得不想尽一切可能的办法挣扎求存,同时却又不得不背负着种种歧视和污名,无法在现有的体系内为自己发声,甚至会因为抢夺本就有限的一点生存空间而相互争斗和攻击,造成底层内部的彼此分裂和憎恨。另一方面,我们必须意识到,自由主义的霸权并不仅仅体现在政治经济、公共政策领域,而是深刻介入了社会生活的各个领域,包括婚姻家庭和私人空间,通过对个人生命政治的渗透、占领和殖民来塑造“自由选择”的理性“经济人”(homo economicus) 主体:这就意味着,人的自然生命过程被定义为经济活动的场域,一切个人在身体智力上的投资都必须按照经济规律来进行精细理智的成本核算,目的是使未来可能的回报达到最大化。

影片中文译名《何以为家》所突出的是新自由主义经济模式下,中产阶级所期待的家的概念:在这个私有化的家庭内部,养育下一代意味着核心家庭通过情感和金钱投资以获得向上流动的希望,如果无法达到这样的理想标准,那么家长就是不称职的,就没有资格养育孩子。按照这种理性“经济人”逻辑,因为结构性不公所造成的无法提供充足回报的生命就不能构成有效的人力成本 (human capital),而只能被定义为低等的,被丢弃的“低素质人口”,更不要提他们生儿育女、繁衍后代的“许可证”了。

这样的生命政治经常赤裸裸地体现在主流社会面对种族和阶级的“他者”的规训态度上:在西方世界,缺乏固定住所和金钱观念的吉普赛人就经常被指责为无法融入现代社会的劣等公民,因为文化和生活方式的不同被视为“异族”,在影视作品中常以奸诈、贪婪、滥交、滥生、非理性的形象出现,在现实生活中也常遭到歧视、驱逐,甚至被一些国家的右翼保守势力提出限制生育。无独有偶,随着极端排外的民粹主义和种族主义的抬头,类似的论调在欧美国家面对难民潮涌入时也声浪渐大,尤其在近年来全球经济下行的大气候下,难民也常被作为一切社会和经济问题的替罪羊。右翼民粹势力将难民、非法移民(甚至扩展到所有移民和外来人口)数量的增长视为万恶之源,意欲以各种可能的方法对这些“低素质人口”加以控制和削减。

《何以为家》中,赞恩一家生活的贫民窟

《何以为家》中反复出现的昆虫意象就是对这种被自由主义生命政治所贬值的“低端人口”的绝佳隐喻:山寨美式超级英雄蜘蛛侠的苍老干瘪的蟑螂侠;赞恩父亲称自己的生活就像虫子一样,毫无尊严可言;以及摄影镜头对准墙上蠕动的蟑螂的特写。卡夫卡著名的《变形记》的开头便是格利高里一觉醒来,发现自己变成了一只大甲虫,遭到家人的唾弃。今年戛纳电影节最佳影片被韩国导演奉俊昊的《寄生虫》获得。影片所反映的是一个在新自由主义经济模式下贫富分化日益严重的“虫蛀”了的韩国社会。在韩语里,“寄生虫”常被用来命名和指责社会底层人口(尤其是女性)的无意义、无价值的生存和生育。

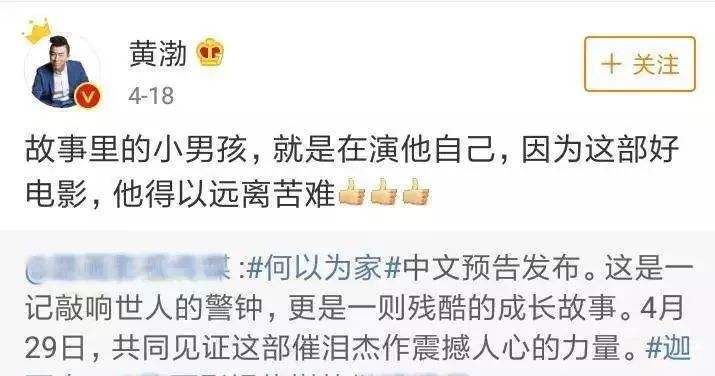

现代社会的异化将生命强行划分为人类和非人类的三六九等。面对此种系统性的社会不公和歧视,赞恩的母亲在法庭上对律师愤怒地喊出:“我这一生都是奴隶,你还敢批评我!我每天像狗一样辛勤地劳动,养活一家人,不会有机会过上你所享受的生活,你没有权利审判我,只有我自己能审判自己!” 在这种不被现代司法制度所规范管理和命名的愤怒面前,由导演娜丁·拉巴基所扮演的受过良好教育的律师一时竟无言以对。这位“失败了的母亲”的突然爆发撕裂了新自由主义生命政治的霸权话语,体现了导演对阶级鸿沟的深刻觉察,也可以启发我们跳出中产阶级家庭观的迷思,重新反思结构性的不公所造成的种种系统性的社会与性别暴力。